【陇上故事荟】 一骑红尘荔枝来

来源:中国甘肃网-甘肃日报 时间:2025-07-03

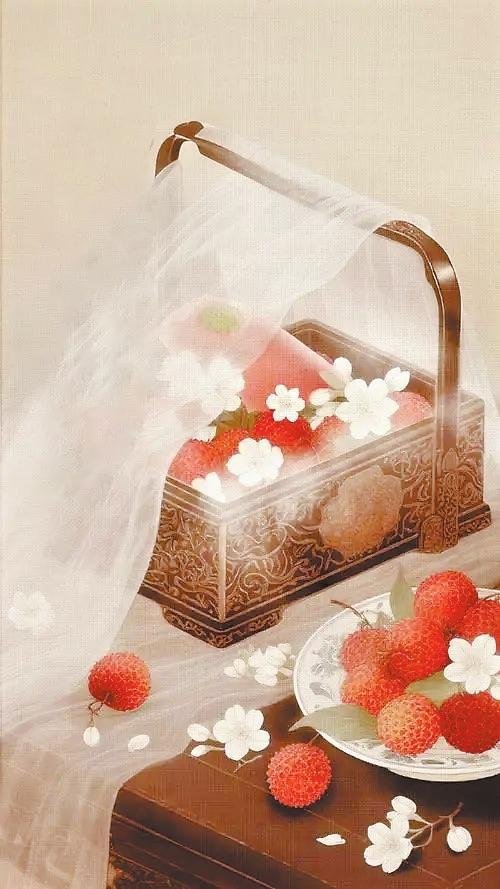

荔枝鲜

荔枝煎

文\薛世昌

●核\心\提\示

南州六月,荔枝正红。马伯庸新剧应景而出。

细细品来,“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”这轻描淡写的一句诗背后,竟有着“生死时速”般的辛酸故事!而一颗奔跑的荔枝,从岭南,奔跑到长安;从唐朝,奔跑到现在,它绿肥红瘦的故事,终于有人讲出来了!

而我关于荔枝的种种体验与记忆,也被瞬间激活,涌上心头。

40年前的1985年深秋,我在甘肃省平凉市泾川县学校实习。面对着《南州六月荔枝丹》这篇说明文,班里的学生面面相觑——谁都不曾吃过这种“其贵可以荐宗庙,其珍可以羞王公”的果中珍品。

反复研究,仔细揣度,对照着白居易《荔枝图序》中的“壳如红缯,膜如紫绡,瓤肉莹白如冰雪”,我们最后一致选定的教学道具是:核桃。核桃也有壳,也有膜,也有瓤肉……请想象当时的滑稽情形吧:我们举着一颗老人脸一般沧桑的核桃,给孩子们讲解着水灵灵的荔枝。

那得是想象力多么丰富的孩子才能够听明白啊!

我后来想到,很多学府的别称,其实都和学校里的某种植物相关。大名鼎鼎的清华大学,又称荷园——缘于朱自清的《荷塘月色》;我的母校西北师范大学,则称枣园——也是因为校园内枣树繁多,总让文学院的学生想到鲁迅先生的那篇文章:我家后院有两棵树,其中一棵是枣树,还有一棵也是枣树;我大学毕业就职的天水市第二师范学校,可称柿子园——每年柿子熟了,学校会给我们每人发十来颗,帮助我们理解什么叫作苦涩的青春;而女儿就读的深圳大学,每年六月,据说会给学生们摘发荔枝,所以深圳大学,堪称荔园——到处都是“如盖之张,如帷之垂,云烟沃若,孔翠于斯”的荔枝树。

自从弟弟1995年去深圳工作,自从女儿2010年考入深圳大学,我对荔枝,就不再陌生了——从此每年六月,就有广东的荔枝,在泡沫箱里,在冰块冷链的护送下,千里迢迢,风餐露宿,从遥远的岭南,邮寄到遥远的陇右……这是大唐“荔枝使”李善德做梦也想不到的神话:高铁加高速,让岭南不再遥远,让荔枝不再偏居南国,九州大地现在处处皆是从天而降的丹红之荔,大街小巷,含玉待售。

那么,你爱吃哪一种荔枝呢?

我最爱吃的,是妃子笑。一是因为妃子笑这个品种果皮呈青红相间或淡红色带绿,成熟时不完全变红,常为“半红半绿”状态,有种不一样的美态;二是因为妃子笑皮薄易剥,果肉蜡白色或晶莹透明,肉质爽脆,汁水丰盈,甜中带微酸,香味很是浓郁;还有一个原因就是我在吃妃子笑的时候总会联想到,“朱之樱”也在笑,“玉之座”也在笑,汉之遗珠也在笑、唐之楷字也在笑、宋之清词也在笑……让人难忘的,应该也是那回眸之间的莞尔一笑吧!

荔枝虽好,却也不可多吃,吃多了就容易上火。但是岭南人却可以尽情享用,因着岭南地区气候湿热,人体新陈代谢较快,荔枝的温补特性(中医认为其性温)反而能与当地气候形成一定平衡。当地人长期生活在这种环境中,体质已适应湿热,对荔枝的“热性”耐受度较高。其次还是缘于我的唯美想象,荔枝固然生长于南方热土,凝聚了光与火,但荔枝同时生长于岭南云雾,沐浴着云与烟。古人曾描述过一种传说中的美女:皓齿、烟视、媚行。皓齿与媚行很好理解,然则烟视者,却是极其罕有——而岭南云雾中的女性“餐荔子”,饱餐了荔枝之后,眼眸间或可流转出让人沉醉的袅袅轻烟呢!

张九龄说荔枝“不丰其华,但甘其实”,白居易说荔枝“华如橘”,鲁迅曾说:“我先前吃过荔枝干、罐头荔枝、陈年荔枝,并且由这些推想过新鲜的好荔枝。这回吃过了,和我猜想的不同,非到广东吃就永远不会知道。”(《而已集·读书杂谈》)不过,吃荔枝不一定非得去广东,到四川也是可以的。

天府之国的四川,也产荔枝。白居易《荔枝图序》说得明白:“荔枝生巴峡间”。是故,《资治通鉴》所谓“妃欲得生荔枝,岁命岭南驰驿致之,比至长安,色味不变”句中的“岭南”二字,一直以来也就有了争议:或曰是广东的岭南,或曰是秦岭之南,至今仍无定论。

我是个吃核桃靠砸、吃苹果靠啃的粗人,所以我吃荔枝也一直靠掐。后来我才晓得:“擘荔枝”,是有小窍门的。天下没有牢不可破之物,前提是你要找到它的脆弱之处。天下荔友们,“擘荔枝”的窍门其实很是轻巧:沿着荔枝身上那条隐隐的线轻轻一捏,荔枝就会“迎捏而开”。

那条线就是荔枝的“拉链”,岭南人也称之为荔枝果塞进荔枝壳后留下的缝合线。

前些年还听说过一个十分温暖的和荔枝有关的故事,说是岭南某人,先是买了几棵百年荔枝树,然后买下了树周围的土地,盖了个大院子。正是六月荔枝熟时,有友人来访,发现院子里扑棱棱飞起七八只鸟,此君见状,停下车,抱歉地对朋友说:我们等一会儿再过去。

为何?

肯定有附近的小孩子在偷摘荔枝,我们现在过去,会惊吓到小孩。等上一会儿,孩子摘够了我们再过去……

朋友先是有点语塞,继而笑言:善心所在之处,总有温暖相随!

是啊,世间有一种东西,比桃子更甜蜜,比桂圆更圆润,比龙眼更清亮,比荔枝更晶莹,它就是“朱苞剖,明珰出”的善良之心!

善良的人们啊,2025年的“仲夏之夜”,就让我们这样度过吧:一边啖着来自岭南的荔枝,一边品着马伯庸的细腻笔触吧。

上一篇:【诗和远方】 关于荔枝的古诗词