【视界】 惊艳荧屏的甘肃简牍

来源:甘肃日报 时间:2025-10-15

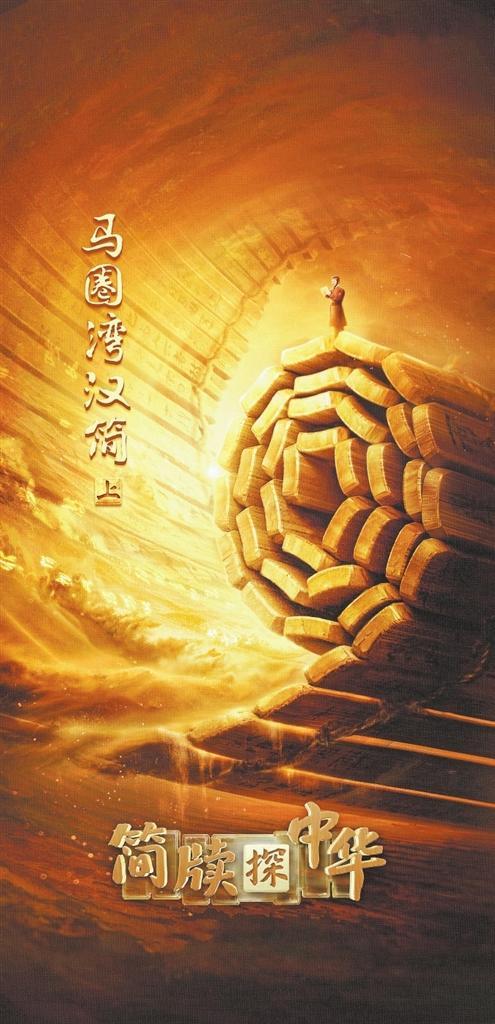

不久前,中央广播电视总台文化节目《简牍探中华》第二季播出了《马圈湾汉简》上、下两期。简牍记载的“屯戍公文”、书信,与简牍相伴出土的帛鱼、玩具衣、顶针、蹴鞠和钻木取火的木条等珍贵文物,引人入胜的戏剧故事,历史文化学者对汉简简明深刻的诠释,深度还原了汉代吏卒及随军家属戍边、生活的生动场景,使甘肃简牍再次在央视绽放异彩。

文化节目《简牍探中华》自2023年11月开播,以“实地探寻+实景再现+戏剧演绎+文化访谈”“思想+知识+艺术+技术”的融合创新,打开简牍书写的历史画卷,探秘中华文脉密码。节目在央视综合频道(CCTV-1)、央视频、央视网等平台播出,受到了社会各界的广泛关注和好评。《简牍探中华》两季共播出22期,其中介绍了甘肃悬泉汉简、武威汉简、居延汉简、马圈湾汉简背后的重要历史事件,以及中原和西域交往、交流、交融的故事,使甘肃简牍及其研究成果、所承载的丰富厚重的历史文化和灿烂文明,通过媒体平台传播海内外。

实地探寻+实景再现

观众跟随主持人龙洋和节目镜头,走近河西走廊简牍发掘遗址、甘肃馆藏文物,探究跨越千年的历史传奇。节目依托央视频AI大模型的AIGC(人工智能生成内容)技术,辅以动画特效、外景拍摄,创新打造了主舞台大屏、简牍屏、甬道地屏、特效绿幕构成的多维呈现空间、沉浸式小剧场,重现了古代河西的治所、邮驿、关隘、烽燧等设施和战争、商贸等场景,复原了历史人物影像。虚实相映,霍去病、窦融等古代人物相互穿越;“隔空相遇”,观众在沉浸式、现代感、科技化的视听感知中,领略了河西走廊大漠风光、戈壁胜景、巍峨祁连和阳关、玉门关两大名关的雄浑沧桑,目睹了司马迁笔下古丝绸之路“使者相望于道,商旅不绝于途”的盛况,体味了汉武帝“列四郡,据两关”的雄才大略。也从不断燃起的烽火、残酷战事纷争中,感同身受汉代戍卒的生活图景、忠诚坚守和家国情怀。

文化访谈+知识探秘

专家学者通俗易懂的解读和影像、戏剧的交替呈现,使甘肃简牍的魅力强烈触动感染了观众。

悬泉汉简大量生动的资料,再现了汉代国家政令畅通、强盛统一、商贸活动蓬勃发展的盛况。两千年前的悬泉置,一次可接待楼兰王260人的使团,甚至于阗1074人的使团。“悬泉里程简”记载的武威郡到敦煌郡10余个驿置的信息,与“居延里程简”接力勾勒出汉代长安至敦煌的具体线路走向,实证了古丝绸之路的存在。

被誉为汉代边塞屯戍生活百科全书的居延汉简,与马圈湾汉简一起掀开一幅幅战争风云与人间烟火交织而成的边塞图景,揭示了汉代屯戍制度的智慧和烽火制度的精妙。

武威汉简的三大宝《仪礼》简、王杖简和医药简被确认为“国宝级文物”。武威磨嘴子汉墓群出土的《仪礼》为目前所见最古老的抄本,保存完整、墨迹如新,为中国古代的礼仪传统研究提供了依据。国有尊长,德有倚仗,政府授予年七十以上长者的“王杖”又被称为“鸠杖”,是汉代的“老年优待证”。医药简则比张仲景医论早了约150年。这些简牍从礼学传承、尊老制度、医学发展三个方面,展示两汉之际河西地区的历史风貌。

独家发布+首次展示

每期节目最后的独家发布,“首次发现”“首次复原”“首次公开”,体现着《简牍探中华》的权威性。甘肃简牍最新考古研究成果给公众带来一个又一个惊喜:悬泉置遗址出土的500多张纸张残片和甘肃天水放马滩纸地图相互印证,说明纸张早在西汉就已出现,比东汉蔡伦造纸早约100年;甘肃简牍博物馆结合古代沉箭式铜漏的计时原理,破解了5枚悬泉置计时简文上的时间管理智慧;两枚从未对外公布过的汉代封泥闪亮荧屏;甘肃中医界用现代科研手段实证了武威医药简“治伤寒逐风方”千年后还有效和其科学内涵,在全国尚属首次;首次公布出土于汉代酒泉郡长城烽燧遗址的135枚汉简命名为“酒泉汉简”,让消失千年的烽燧名称——“察奸燧”重现于世,首次实证《汉书》中关于汉代酒泉郡乾齐县境内有关“西部都尉”的记载;首次发现纪年最早的三国时期曹魏简牍……鲜味十足的享受,也激起大家对甘肃简牍和节目带来更大惊喜的期待。

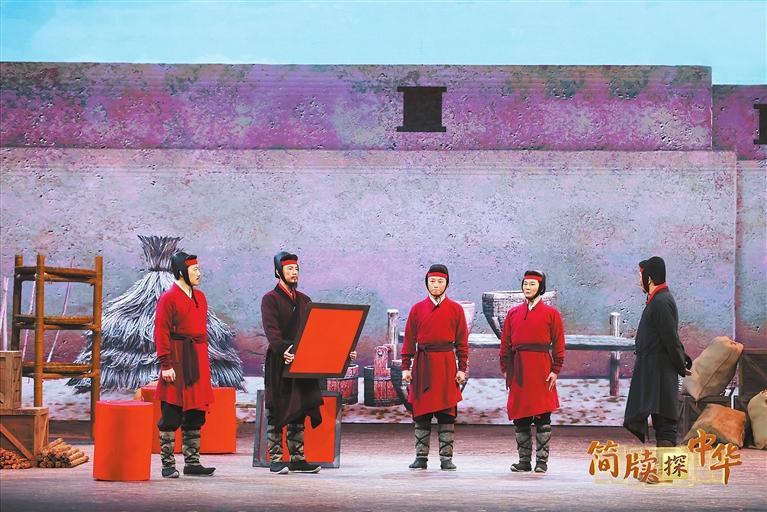

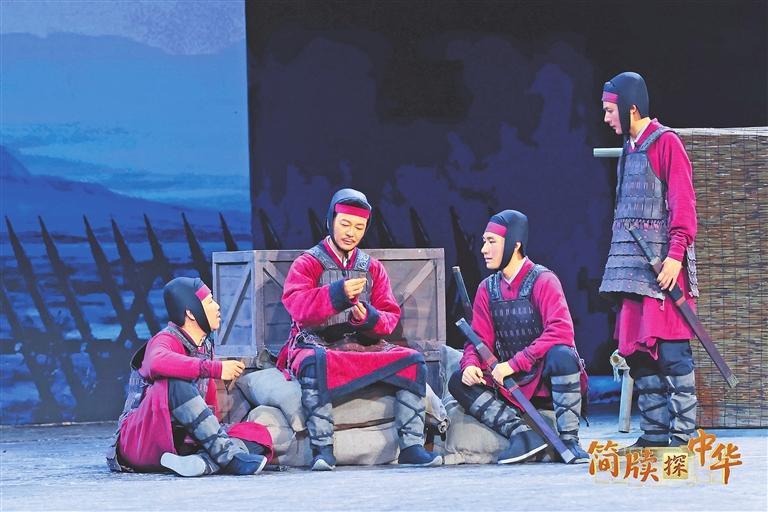

鲜活人物+精彩故事

“他们曾经来过,他们如此鲜活”。丝绸之路上长罗侯常惠、解忧公主、冯嫽“冯夫人”、相夫公主等一个个人物从戏剧中走出来,那样鲜活可亲可敬。从长安到乌孙和亲,解忧公主与冯夫人主仆二人为播撒文明之光、开拓汉朝与西域和平交往奉献青春年华的故事;悬泉置任职时间最长的置啬夫“弘”和他一生书写、坚守简文的父亲书佐“季”的故事;“吕安汉”“汉昌”等“玉门千秋隧”燧长用生命接续守护“愿边疆无战事,塞上无烽火”誓言的故事;教授《仪礼》的文学官、获赐王杖的老者、悬壶济世的医者……一幕幕精彩的故事走出简牍,让观众沉浸其中。更让观众欲罢不能的,是编导一改历史文化节目中多是娓娓道来的风格,加大了矛盾冲突、悬念设置引导,使故事在一波三折、紧张惊险中演进。

悬泉置里,胡人之死谜团未解,传马之死又起波澜,厩佐阳监守自盗,去乌孙和亲的相夫公主意外返回,匈奴日逐王突然率12000人归降汉……意外一个接一个;抵御北匈奴战场,老医者常卿和弟子为救治伤员穷于应付,却遭遇突如其来的伤寒。

居延边兵大批弓弩丢失,甲渠候官主官令史夏侯谭从一块画有小老虎的木牍,识破了朝夕相处涉匈奴黑市武器买卖的内贼原宪,原宪刺伤他出逃。接近真相的他又被栽赃构陷。属下神射手樊夏良为给他洗冤,只身闯虎穴,以一敌十引出内贼丹,受骗的原宪为救樊夏良而死,樊夏良杀死丹后身亡。夏侯谭绞尽脑汁,找到了樊夏良写下血字的小石头,揪出了最大幕后主使。情节反转又反转,案中有案、谜中有谜,扑朔迷离,惊心动魄,精彩值不输悬疑大片。

情感交融+命运与共

《简牍探中华》不单有高度、有深度,更是一档有温度的节目。马圈湾汉简中,一份49字的“出关申请报告”,记载了敦煌女子赵负为丈夫送冬衣冒着严寒奔赴百里出关,夫妻情深充盈字里行间。在一封儿子“来卿”给父亲的家书中写道:“春时,风气不和,来卿叩头,唯丈人慎衣,数进酒食,宽忍小人、愚者。”一封“借粮信”“字字不提借,句句都是情”,把困窘与无奈表达得淋漓尽致。在西域生活数十载的解忧公主与冯夫人归乡途经悬泉置,青春少女变白发两鬓,令人感慨。乌孙内乱又起,年逾70岁的冯夫人再赴西域,悬泉置留下她西去的坚毅背影,从此再无下落,令观众泪水涟涟。节目中频现的古人爱情、友情、家国情,彰显了时间长河中那些历史人物的精气神和深厚情怀。解忧公主说,每一个为百姓安居乐业的人都是英雄,啬夫“弘”、书佐“季”、吏卒“敞”、赵负、来卿等一批小吏小卒被镜头聚集、被称颂,是节目的一大亮点,如蒙曼教授所说:“《简牍探中华》的创新之处在于让小人物展现大主题,用名不见经传的小人物承载历史大信息,体现中华文明的底色。”

节目以大历史观呈现的常惠、解忧公主、冯夫人等拓展与西域各地的交往交融,稳定乌孙、龟兹等地的举措;窦融联合各郡强兵固边,兴农兴商,使河西独享稳定繁荣的壮举;汉王朝处理与乌孙、匈奴等各方矛盾时的包容、开放,屯垦戍边、促进各民族团结等经略西域的策略,充分体现了自古以来人们对和平与发展的不懈追求。

《简牍探中华》生动阐释了“何以中国”“何以文明”,中华文化何以博大精深,实现了“简”述历史、“牍”懂中华的初衷。文明诞生、流淌过的土地,都有独特的魅力,甘肃历史文化资源富集,底蕴深厚。此次,甘肃省博物馆、甘肃简牍博物馆、甘肃省文物考古研究所、兰州大学、西北师范大学等单位全力配合,让甘肃大地上诞生的灿烂文明绽放光彩。郑炳林、田河、何双全、张俊民、朱建军、班睿、杨眉、徐睿等甘肃专家学者和蒙曼、郦波等著名历史文化学者一起亮相节目,尽显了本土简牍研究者的风采。这为我们如何打造精品节目和作品,讲好甘肃故事,提供了宝贵借鉴。(本文配图为《简牍探中华》海报和剧照)